スタッフレポート

歴史街道倶楽部・歴史のまちウォーク 中山道・宿場めぐり② (11/12) 近江の宿場を満喫「京たち守山泊まり・守山宿編」

中山道は、江戸時代の五街道のひとつ。古代の東山道をほぼ踏襲、修復したものです。慶長5年(1600)、関ヶ原の合戦で勝利を治めた徳川家康は天下統一を果たしました。天下統一とは、ひとつには全国の交通路を掌握すること。家康は、慶長6年、全国統治上の最重要幹線ともいうべき東海道に伝馬制度を定め、翌慶長7年には中山道にも伝馬制度を設けました。

今回は、日本橋を起点に京都三条まで続く中山道の宿場の中から、「京だち守山泊まり」と言われ、江戸へと旅立つ(東下り)人たちが宿泊する宿場町として繁栄した守山宿を訪ねます。守山宿のなりたちやその役割などのお話を伺い、その後、江戸時代末期から明治初期に建てられた、造り酒屋の趣を残す町家「うの家」の咲蔵で近江牛を堪能、午後から守山宿を散策しました。

11月12日(水)、守山駅に集合。当日はJRの踏切でのトラブルのため、列車が遅れましたが、何とか20分程度の遅れでお集まりいただくことができました。

駅から講義の会場になるあまが池プラザへ移動。

今回のウォークイベントは、守山市で活動する「みらい守山21」のご協力で実施。最初にあまが池プラザの施設長・岸口さんから挨拶をいただきました。

講義は中山道守山宿歴史文化保存会会長の川端さんにお願いしました。

「京だち守山どまり」と言われる守山宿のなりたちや、宿場の特徴、宿場を訪れた人々、「お茶壺道中」「朝鮮通信使」「皇女和宮の大行列」など、ユーモアも交えて解説していただきました。

講義の後、「うの家」へ移動。「咲蔵」で昼食。近江牛を堪能しました。

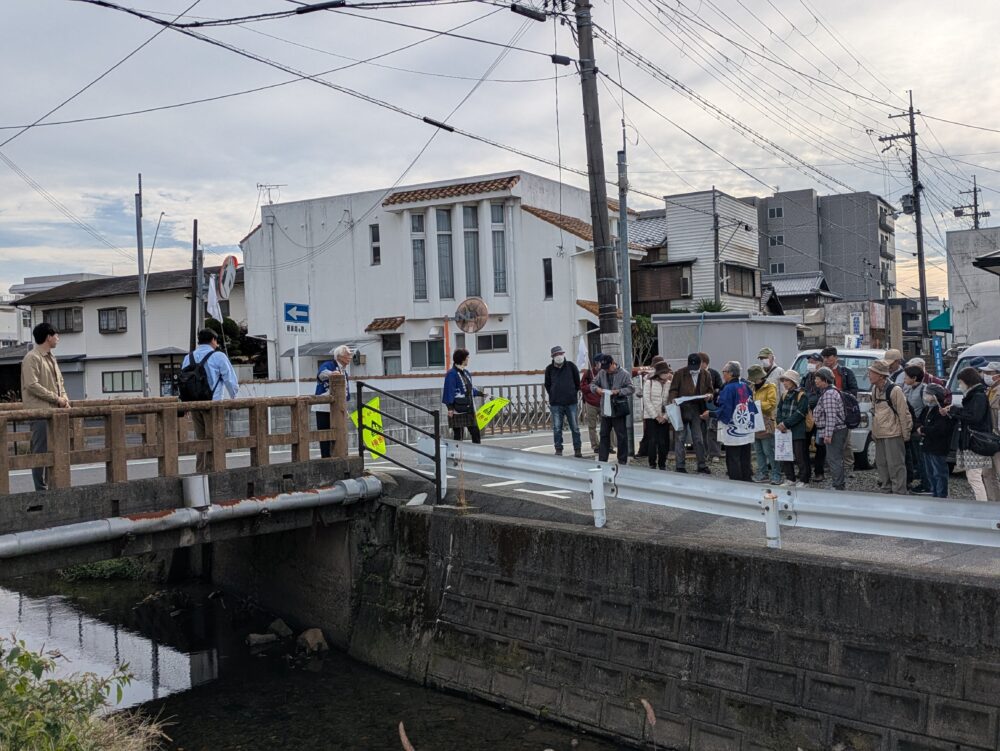

江戸時代末期から明治初期に建てられた主屋、造り酒屋の趣を残す町家などを改修し、市民交流・活動の場を整備した「うの家」を自由見学した後、川端さんの案内で守山宿を散策。

宿場独特の稲妻型屋敷割をうの家の造りを見て説明を受けた後、中山道街道交流館では、守山市指定文化財の「天満宮三十六歌仙絵」や宇野宗祐元総理大臣が寄付したというコレクションを鑑賞。東門院、土橋、一里塚、勝部神社をめぐりました。