スタッフレポート

歴史街道倶楽部イベント報告 2019年5月12日 京街道特別編 淀川船旅と枚方宿

5月12日、歩いてたどる歴史街道の旅 京街道シリーズ特別編「淀川船旅と枚方宿」のイベントを実施しました。 昨年同時期に京街道シリーズ第3弾「枚方宿と淀川下りの旅」として実施し、好評をいただいたコースですが、今回は「淀川を上る旅」として再設定しました。 イベント当日は、5月上旬にもかかわらず気温30度となる予想。ご参加いただいた50名の皆様にこまめな水分補給をお願いして、初夏のような日差しの中、天満橋「八軒家浜船着場」からクルーズ船ひまわりに乗って、イベントをスタートしました。

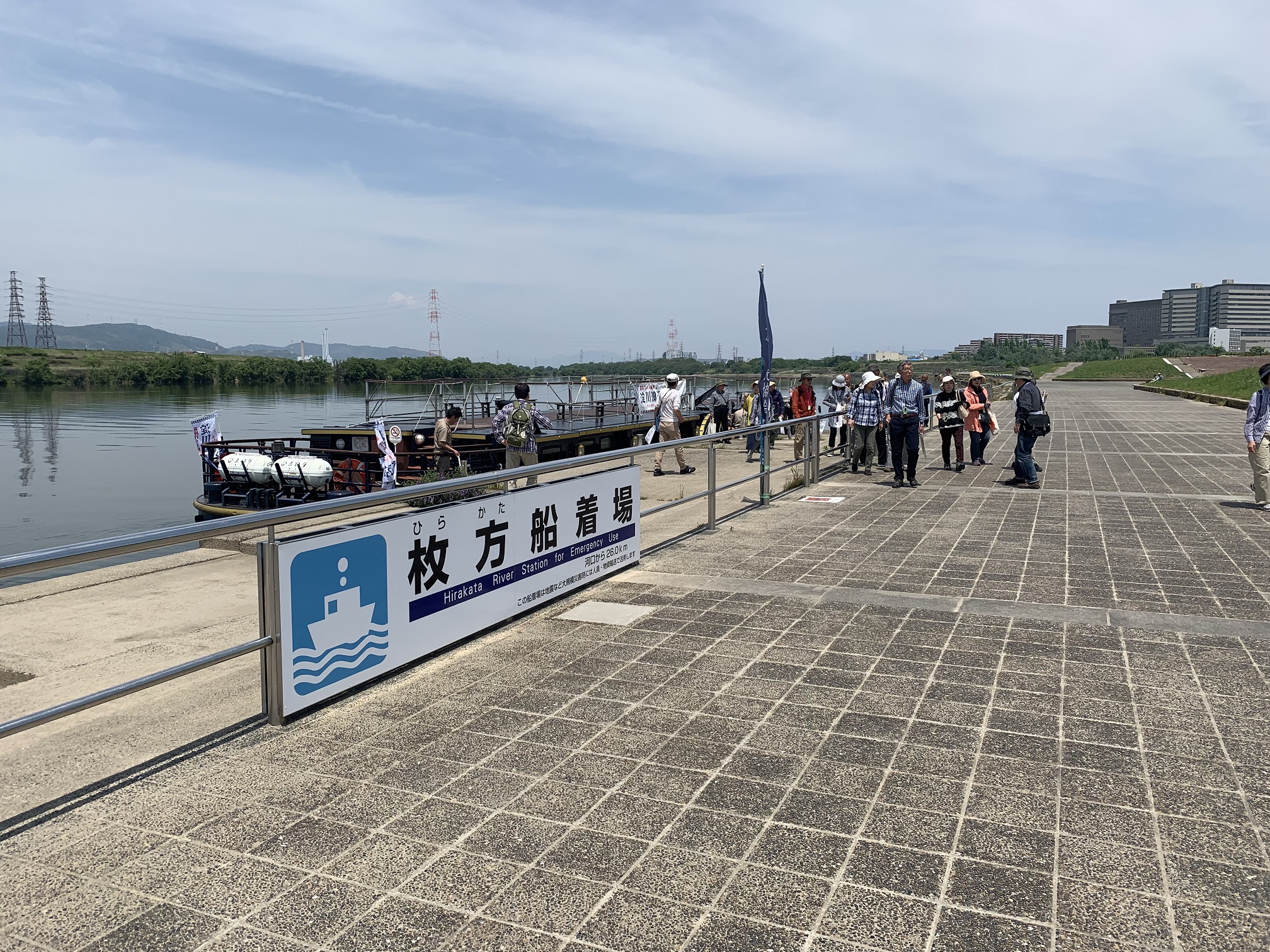

この船旅の見どころは、何と言っても、「毛馬閘門」です。 大阪湾の潮の満ち引きの影響を受けて水位が変動する大川と、淀川大堰で堰止められて水位がほぼ一定の淀川。この二つの川の水位差を合わせて、船の通過を可能にするのが毛馬閘門です。船の2階に上がれば、閘門の働きを間近に見ることができます。 閘門を通過した後は、淀川の歴史や「三十石舟唄」を聞いたり、「道中べんとう」を食べたりして、約3時間で枚方船着場に到着しました。

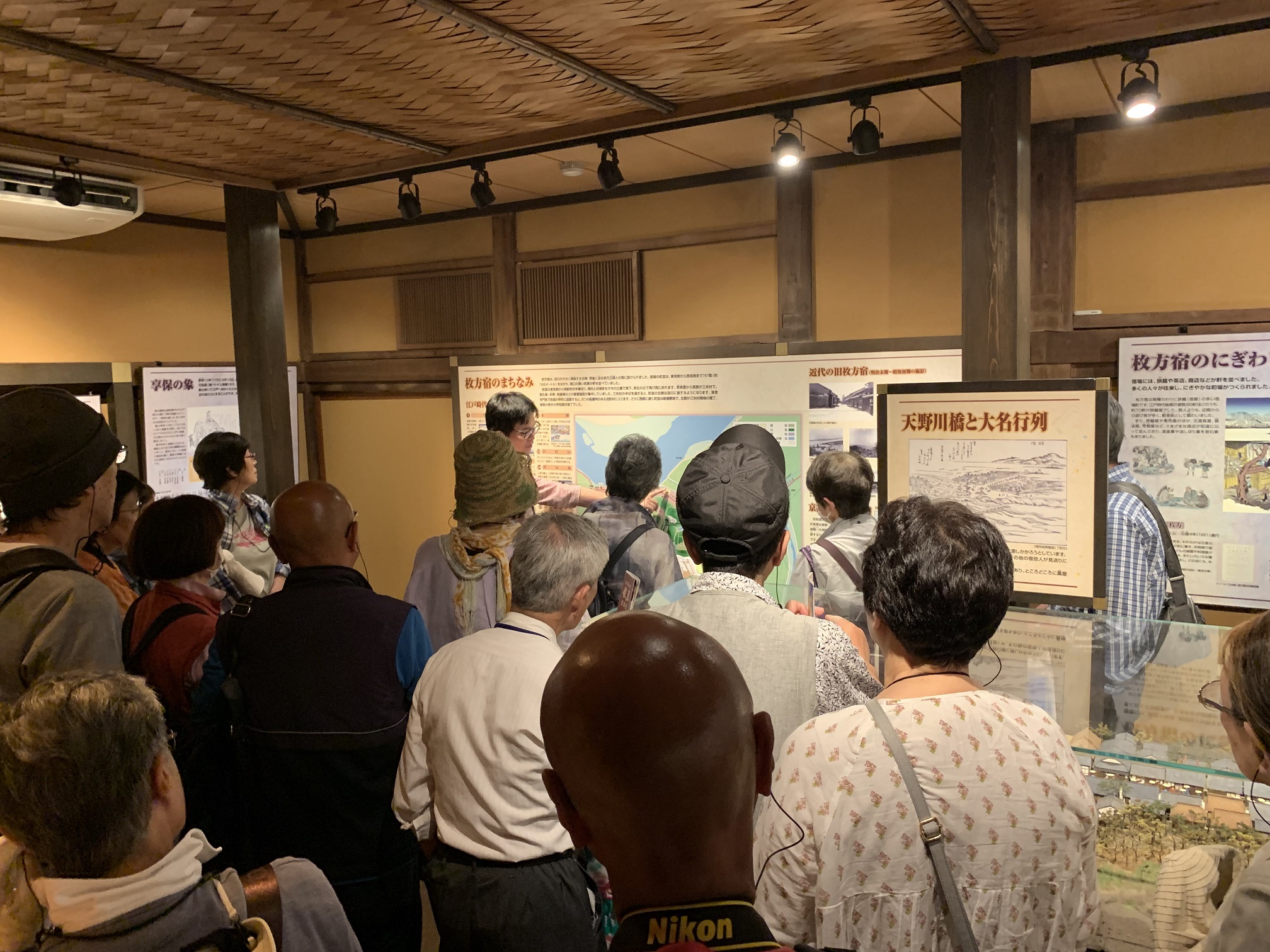

西見附を過ぎ、枚方宿鍵屋資料館へ。 京都・大阪の中間に位置する枚方は、古くからの交通の要衝であり、淀川の水上交通の中継港でもありました。枚方宿は、伏見から大坂までの「下り」には淀川舟運が利用されたため、通行のほとんどが「上り」という「片宿」であり、常に財政難に苦しんだそうです。 資料館は、江戸時代の町家「主屋」と昭和の初めに建てられた「別棟」からなり、その建物・古文書・出土遺物・模型などにより枚方宿の歴史を伝えています。

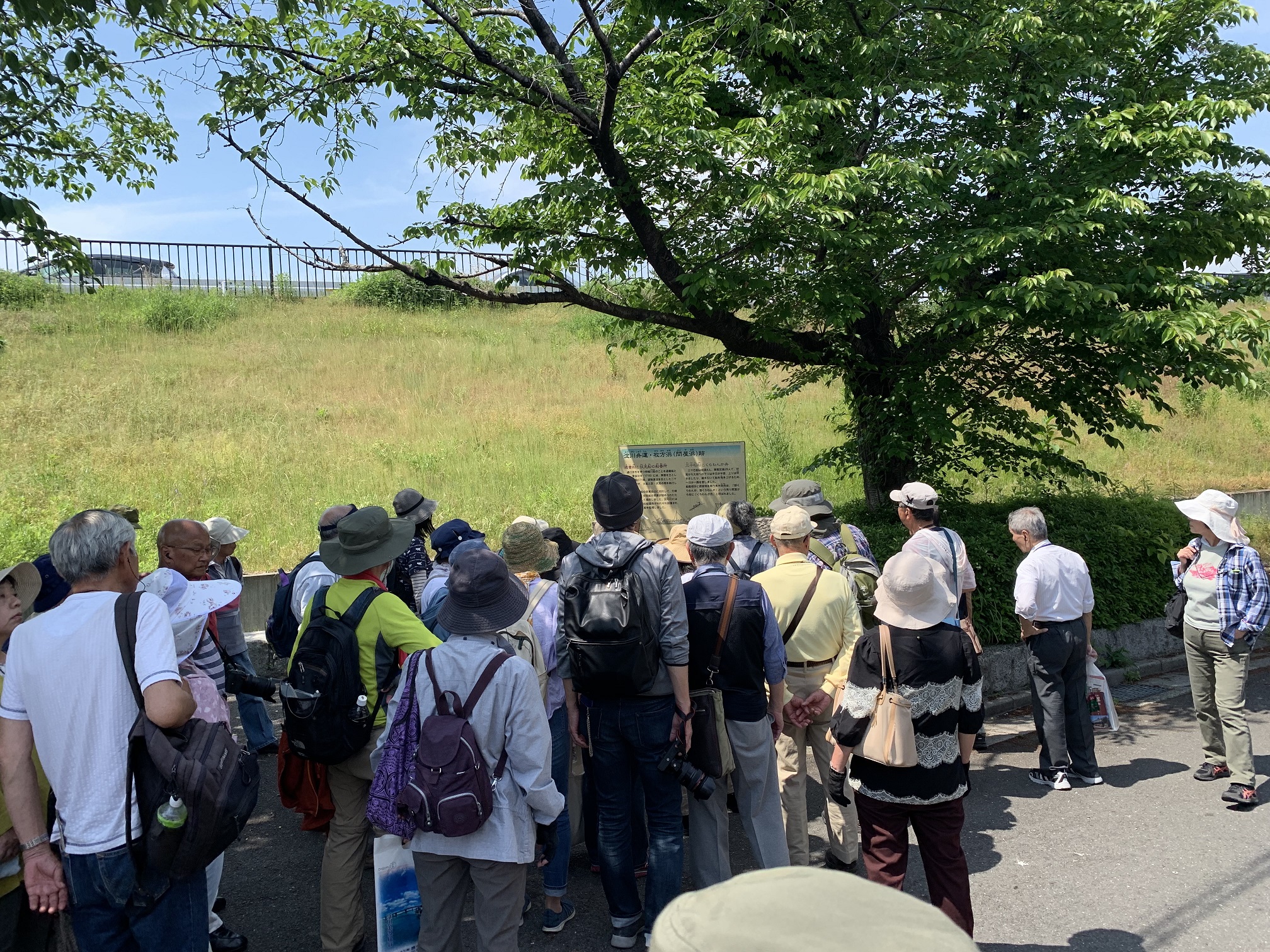

鍵屋資料館を出て少し歩くと、枚方浜(問屋浜)船番所跡に着きます。 ここ泥町村には、通行手形を持つ特権川船である「過書船」、過書船の営業独占に対抗して営業が認められた伏見船、それぞれの船番所が置かれ、淀川を上下する船を監視していたと言われています。

1595年(文禄4年)、京・大坂を結ぶ交通の大動脈であるこの地・枚方に、豊臣秀吉が御茶屋御殿を建てました。京都伏見と大坂に拠点を置いた秀吉は、この間を行き来し、中間にあたるこの地にも立ち寄ったと言われています。1679年(延宝7年)の火事により全焼し、今は跡形もありません。

次に訪れたのは意賀美神社です。創建の年代は不詳ですが、元は現在地より約100m南、旧伊加賀村字宮山に鎮座していたと言います。明治42年、この地にあった須賀神社と、岡村にあった日吉神社が意賀美神社に合祀されました。

イベントの最後は宗左の辻です。京街道と磐船街道の分岐点であったこの地には、1826年(文政9年)に建てられた石標が建っています。ここで約3キロのウォークは終了となりました。

歴史街道では、セミナーやウォーク、歌舞伎や文楽などの伝統芸能観賞会など、歴史文化に触れていただくイベントを定期的に実施しています。皆様のご参加および歴史街道倶楽部へのご入会をお待ちしております。