歴史街道について モデル事業

歴史街道モデル事業

平成5年~15年にかけて、

国土交通省近畿地方整備局と歴史街道推進協議会で実施した、

歴史街道モデル事業は、歴史文化を活かした地域づくりの牽引役となりました。

歴史街道モデル事業認定地区一覧

このテーブルは横スクロールできます

| 年度 | 福井県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1993 |

源氏物語散策の道世界遺産に登録された平等院、宇治上神社や四季折々の顔を持つ宇治川を有する宇治は、「源氏物語・宇治十帖」の舞台となった場所。1991年、ふるさと創生事業として「紫式部文学賞などを創設したのをきっかけに「源氏物語のまち」をテーマにしたまちづくりが進められています。1998年11月8日には、その集大成の施設である「源氏物語ミュージアム」が開館しました。その後も散策道の整備や観光案内板などの設置を行うとともに、「宇治十帖スタンプラリー」などのイベントを実施しています。 |

古代史ロマンのさと亀石、猿石、酒船石などの謎を秘めた石造物や石舞台古墳、高松塚古墳など数多くの文化財が点在する明日香村では、古都保存法や明日香村特別措置法などにより、古代ロマンあふれる村の風景を守ってきた。この歴史的風土を活かし、道路、河川、公園や案内表示の整備が進められており、休日には多くの観光客がゆったりと散策を楽しんでいます。 |

|||||

| 1994 |

月明りと古城のまち佐和山城跡に代表される戦国時代の遺跡や名跡が数多く残る彦根は、井伊家35万石の居城である彦根城の城下町として栄えました。その風情を活かし、街並みの復元や歩行者道の整備が進められており、城の南側の「夢京橋キャッスルロード」や四番町スクエアでは、モノトーンに統一された町家街が再現され、活気あふれた通りになっています |

木津川と瓦工房のまち木津川の水運を活用して平城京の造営や東大寺・興福寺の建立のための木材などの港(木の津)として栄えました。奈良-京都を結ぶ奈良街道の要衝であった木津町は、現在「関西文化学術研究都市」の中核として、新たな拠点づくりを進める中で、豊かな水と緑と歴史を活かしたまちづくりが進められています。 ドラマチィック・フィールド~乙訓・八幡乙訓・八幡地区は、古くからの交通の要衝。石清水八幡宮、西国街道、勝竜寺城公園、天王山など重要な歴史遺産の宝庫となっています。3市1町が連携し、豊かな歴史資源の保存継承とこれらのネットワーク化が計画されています。また、今後の淀川河川整備や新しい道路整備により、地域の魅力のさらなる向上を目指したまちづくりが進められています。 |

竹内街道と大王のねむるまち羽曳野市を通り飛鳥と難波津を結ぶ日本最古の官道(国道)「竹内街道」周辺には古代の大王立ちが眠りについています。このロマンとなぞに満ちた街道の風情を残しつつ、賑わいとふれあいにあふれた地域づくりが進められています。 |

世界文化遺産・姫路城のまち世界遺産「姫路城」を中心とした周辺地区において、歴史的・文化的なストックと現代の都市生活とが調和した街並みを形成し、地区に生活する人々が姫路の歴史や文化を感じる情景豊かなまちづくりが進められています。 沢庵とひぼこのふるさと沢庵和尚生誕の地であり、但馬の開祖「天日槍命(あめのひぼこのみこと)」を祭る出石神社などがある城下町の歴史を活かし、歴史と緑、ロマンを感じ、ほっと息つける心のふるさとづくりが進められています。 |

斑鳩町 |

|

|

| 1995 |

峠・街道・宿場・花はす薫町北陸街道の越前への玄関口にあたり、峠と宿場のまち。杣山(そまやま)城址などの史跡や山中峠、木の芽峠などがあります。 |

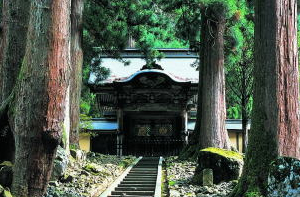

比叡山と石積のまち坂本周辺地区は世界遺産に登録された比叡山延暦寺をはじめ、数々の歴史文化財、歴史的街並みと琵琶湖の美しい自然が調和した観光都市として、古くから脚光を浴びてきた。特に、平成9年には坂本の日吉参道周辺一帯が国の重要伝統的建造物保存地区に選定されるとともに、平成10年には歴史的、芸術的価値の高い10ヶ所の里坊庭園が国の名勝に指定されました。貴重な歴史遺産の宝庫といえる同地区では、地域の意見を取り入れながら文化財保存、街並み整備を図り、国際化を視野に入れた多様で高質な新しい観光地を目指したまちづくりが推進されています。 |

くらわんか舟と枚方宿のまち京・大阪をつなぐ京街道の有数の宿場町「枚方宿」は、古くから舟運の物資の集積地としても栄え、くらわんか舟に代表される庶民的な活気と賑わいを今に伝えています。枚方市の中心市街地に位置するこの街道周辺の歴史資源の保存・再生を行いながら、万年寺山や七夕伝説ゆかりの天野川、そして淀川の自然景観を活かし分解施設との有機的なネットワークを形成する、新たなにぎわいの場としての地域づくりが進められています。 |

根日女(ねひめ)・石仏・花のまち播磨風土記に記述されている根日女伝説や玉丘古墳、五百羅漢石仏をはじめとする歴史文化資源を包み込むように豊かな田園と自然に恵まれた加西では、多彩な観光資源のネットワーク形成を図りながら、訪れる人がまちを「知り」、「親しみ」を持てる地域づくりが進められています。 |

むろう龍穴のさと「神々が住むところ」を地名の由来とする室生には、精神文化の真髄にふさわしい日本武尊伝説や竜神伝説、また弘法大師にまつわる逸話等が数多く残され古来より信仰・聖地として人々の心のよりどころとなってきました。室生には「女人高野」として名高い室生寺をはじめ、多くの文化財を有し、かつ山深い豊かな自然環境と山麓の風景画一体となった独特の雰囲気をとどめています。また、伊勢街道沿いの街並みは、昔の宿場町の名残をとどめています。 |

|

|

| 1996 |

峠・街道・宿場・花はす薫る町北陸街道の越前への玄関口にあたり、峠と宿場のまち。杣山(そまやま)城址などの史跡や山中峠、木の芽峠などがあります。 |

水郷と近江商人のまち豊臣秀次が八幡山に城を築き、城下町を開いたことから町の形成がはじまっています。かつて八幡城下町の大切な水運として活用された琵琶湖、内湖や八幡堀は、近江商人の精神を受け継ぐ住民自らによって守られ、水と緑に親しむ快適なまちづくりが進められています。 |

保津川・光秀ロマンのさと時空を越え、歴史が今も語りかけるロマンのさと亀岡。緑化鮮やかに、水清く、四季折々の自然の景観が、訪れるひとを魅了しています。「聖なる水と緑の奏でる知恵の郷」の理念のもと、美しい水と豊かな緑に恵まれたなかに、先人の知恵や歴史の知恵、新たな技術革新としての情報化の知恵、そして市民の生活の知恵が生かされたまち…亀岡では、理想郷を目指すまちづくりが進められています。 |

三嶋古墳と西国街道のまち高槻は、古くから西国街道(山陽道)と淀川の水陸2大交通路の要衝として栄え、先人の足跡が数多く刻まれています。史跡今城塚古墳をはじめとする古墳群など豊富な歴史資源を活かした、うるおいあるまちづくりが進められています。 |

花と歌劇のまちモダンで瀟酒な居住文化の息づく、花と歌劇に代表されるまち「たからづか」。歴史・文化特性を活かした施設をつなぐ観光プロムナード構想と武庫川マイタウン・マイリバー事業による水と緑のアーバンリゾート回廊の整備が進められています。 |

悠久の風景・桜と歴史絵巻のさと日本一の桜の名所として知られる吉野は、万葉集にも数多く詠まれ、「太平記」の舞台、山岳宗教のメッカとして多くの歴史文化遺産が残っています。豊かな自然に囲まれた吉野では、歴史文化と自然を活かしたまちづくりが進められています。また、平成16年7月には、修験道の聖地であり、今もその文化的景観が色濃く残る吉野山が、「紀伊山地の霊場と参詣道」の中核的な資産の一つとして、ユネスコの世界文化遺産に登録されました。 |

空青し、山青し、海青し”熊野のさと”いにしえより聖なる地として、また癒しの場として幅広く人々をひきつけてきた熊野信仰を背景に、多彩で限りない可能性を秘めた熊野文化の中心氏として発展してきた新宮。情報発信と交流の促進を通して新たな熊野詣の創造を目指した、にぎわいのあるまちづくりが進められています。 |

| 1997 |

蓮如紀行

|

あいの土山古くは平安時代、斎王群行の頓宮の地であり、近世には箱根と並ぶ東海道の難所、鈴鹿峠の麓に位置して、土山宿本陣跡などが残る落ち着いた街並みと歴史浪漫が漂う町。来訪者には、気持ちよく土山の歴史・文化に接し「道・人・とき・そしてあいの土山」を実感してもらい、住民には歴史的地域に住む誇りをもってもらえるような親しみと魅力ある町づくりが進められています。 |

絹と伝統がおりなすロマンの街道地場産業である丹後ちりめんや、大江山の鬼退治等の伝説それに蛭子山古墳等の古代の大陸との交流を物語る史跡等、貴重な資源が数多く残る口丹後地区。これらの資源を保存展示する資料館の整備や、5つの町を結ぶ道路ネットワークの整備、サイクリングロードの整備など、来訪者が十分楽しめる歴史浪漫漂う街づくりが進められています。 丹波王国まほろば海道北丹後地区は、古代より日本海を介し、遠く中国大陸や朝鮮半島との交流の玄関口として栄えてきた地域で、豊富な歴史遺産と風光明媚な日本海や丹後半島の山並みなどの自然、ロマンあふれる伝説、伝統産業である丹後ちりめん、温泉資源など多くの財産に恵まれています。これらの資源を活かした施設整備やネットワーク整備、案内サインの設置を行い、来訪者はもちろん地元の人にも土地の資源を再発見できるようなまちづくりが進められています。 |

デカンショと味のふるさと丹波篠山は古くから山陰道の要衝として発展し、中世には八上城、近世には天下普請の篠山上が築かれ丹波の拠点となるなど、歴史の十字路としての役割を果たしてきました。今、伝統文化が未来に生きるデカンショのまち篠山は、緑豊かな自然環境の中で、歴史的・文化的遺産を活かし、篠山大書院復元をはじめ、「丹波の小京都」として潤いとやすらぎの篠山文化を発信しています。 潮風香る島の城下町淡路は、古くから四国(阿波)と都を結ぶ官道(南海道)が通っていたことから「阿波路」、食材を献上する国であったことから「粟路」と呼ばれてきました。近世には、蜂須賀藩家臣稲田家の城下町として栄え、街並みにその歴史を垣間見ることができます。さらに、近代には紡績のまちとして栄えたことを物語るレンガ建造物があちこちに見ることができ、その建造物と城下町の面影を活かしたまちづくりが進められています。 |

かぎろひ浪漫のさと古代には阿騎野と呼ばれる宮廷の狩場であった大宇陀は、柿本人麻呂が歌に詠んだ幻想的な自然現象である「かぎろひ」で有名な地であり、清らかな水の流れと緑あふれる彩り豊かな万葉の風物を残しています。また、宇陀松山城や情緒あふれる城下町の街並みが残され、薬草の里としても親しまれています。そうした多彩な歴史文化資源と自然を活かし、豊かな風洞や美しい自然と共生するまちづくり、歴史を大切にするロマンあふれるまちづくりが進められています。 |

|

|

| 1998 |

澄んだ流れと会いにあうまち曹洞宗の大本山永平寺と自然が、美しい風景を織り成す永平寺町は、普勧座禅儀(道元筆・国宝)、手繰ヶ城山古墳(国指定史跡)や、町を東西に貫く九頭竜川等の数多くの歴史文化資源が残っています。また、地域の人々の暮らしに潤いを与える施設として「四季の森文化館」の整備が進められ、「精神文化の里」を目指したまちづくりが進められています。 |

熊野古道と黒江の町並み美しい山と海に囲まれ、万葉の昔から多くの歌人たちに詠われてきた海南市は、紀州漆器などの地場産業、電力・鉄鋼・紀州漆器などの基幹産業と海南インテリジェントパークに立地する先端技術産業とが見事に調和した魅力ある街。また、全国200万といわれる鈴木氏のルーツとして知られる藤白神社、紀州漆器の産地・黒江の『のこぎり歯』状の街並みといった歴史的文化資源が数多く現存しています。 |

|||||

| 1999 |

|

雲海に浮かぶ山城とやすらぎの里

|

|||||

| 2000 |

|

街道と海道がであう泉州のまほろば 阪南阪南市は、内陸部を走る熊野(紀州)街道、井関越街道、信長街道と海沿いを走る浜(孝子越)街道が出会う、自然豊かな海と山に囲まれた“泉州のまほろば”。市内には、西日本最大級の向出遺跡や、織田信長ゆかりの波太神社があり、秋祭りでは各地区自慢の地車(やぐら)が市内を練り歩きます。これらの歴史・文化・自然資源等の特色を活かし、市民が誇りと愛着を持てる歴史とロマンの体験空間づくりを進めています。 |

西熊野街道 周辺地区 |

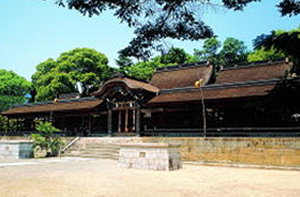

こころの道、やすらぎの地 高野山弘法大師が静寂の修行の地を求めて旅した道は、今も豊かな自然の中に歴史の香り漂う道。静かな山あいの里に長い歴史を物語る文化財がひっそりと眠り、戦国の時代を駆け抜けた英雄達にまつわる史跡に、道沿いのあちこちで出会うことができます。ゆっくりと道を踏みしめながら歩けば、時を越えて語りかけるいにしえの人々の心にふれることができるまち。その豊かな歴史と文化、自然が調和した街づくりを目指しています。 |

|||

| 2001 |

|

|

|||||

| 2002 |

雲海に浮かぶ山城とやすらぎの里

|

|

|||||

| 2003 |

多田銀山(やま)と

|

実施内容

各モデル事業地区では、それぞれの個性と魅力を創出するため、市町村ごとの「歴史テーマ」を設定。

以下の事業を推進しました。

- ①歴史文化を活かした道路、河川、港湾整備

- ②地域のシンボルとしての文化施設、公園などの整備

- ③歴史と自然に調和した環境整備

- ④モデルコース上および周辺における案内表示の整備

- ⑤情報サービスの拡大と充実

- ⑥歴史文化を活かした空間づくりの演出

- ⑦イベント、ウォークラリーなど、地域まちづくり

- ⑧旅モニターの実施

- ⑨まちづくりのための指針づくり

- ⑩モデル事業地域PR冊子