| お勧めスポット:中山道・武佐宿 |

|

| 滋賀・近江中山道 武佐宿界隈 by R.Oda |

|

今回は、中山道六十七次の近江八幡市・武佐宿を歩きました。

武佐宿は、昔「牟佐」または「身狭」の字を使ったが江戸時代ごろより今の「武佐」を使い、江戸天保年間に著された、中山道宿村大概帳によると、八町(約900m)の町並みで、本陣1、脇本陣1、問屋2、旅籠が23軒とあります。

また、「八風街道」の起点(八日市を経て永源寺を通り、鈴鹿山系の八風峠を越え伊勢に抜ける道で近江商人の商業路として塩や海産物、紙・布を運ぶために使われていた。)として栄え、賑わいました。 |

|

|

|

|

鉄道模型ジオラマのような

小さな近江鉄道「武佐駅」 |

|

|

宿場町の入口には、高札場跡の案内板と「愛宕山」の石灯籠が、町の中にも「愛宕山」石碑と石燈篭がありました。

愛宕山とは、京都の愛宕山に鎮座する火伏・防火に霊験のある愛宕神社のことで昔から火事を出すことを最も恐れた宿場の人々が、火の用心を旅人へ呼びかけるとともに、伏拝として日々、お参りして火事を出さないように心がけていたと思われます。

京都では、昔から「熊野に三度、伊勢に七度、愛宕さんには月参り」と言われてきて、我が家の台所にも「火迺要慎」のお札があります。 |

| 高札場跡と愛宕山燈篭 |

|

|

|

|

|

| 愛宕山石碑と灯籠 |

雪の愛宕神社と我が家の台所のお札 |

|

|

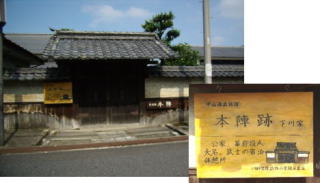

宿場の中間に武佐郵便局が本陣跡(下川家)であるが今は門構えだけが残っています。

門や宿場のあちこちには、十数年前に地元の小学校の卒業生が記念に作ったと思われる案内表示が掲げてあります。 |

|

|

|

←脇本陣跡:

現在は、武佐町会館として地元の人々の 集まりの場として活用されています。

↓同じく、小学生が作った脇本陣跡の案内板 |

|

|

武佐神社:

宿場の出入口「大門跡」のそばにあり、平安時代からの神社で昔は上社と下社に分かれて あったそうで、現在の神社は、下社にあたるそうです。境内には大きなケヤキの木があります。 |

|

|

|

|

武佐宿「大門跡」:

宿場に出入りする人々をここで検問していたそうで、風雨にさらされて消えかけた小学生の作った案内板がさびしく立っています。 |

|

|

|

|

|

|